知的障害(知的発達症)とは?特徴や原因、診断について

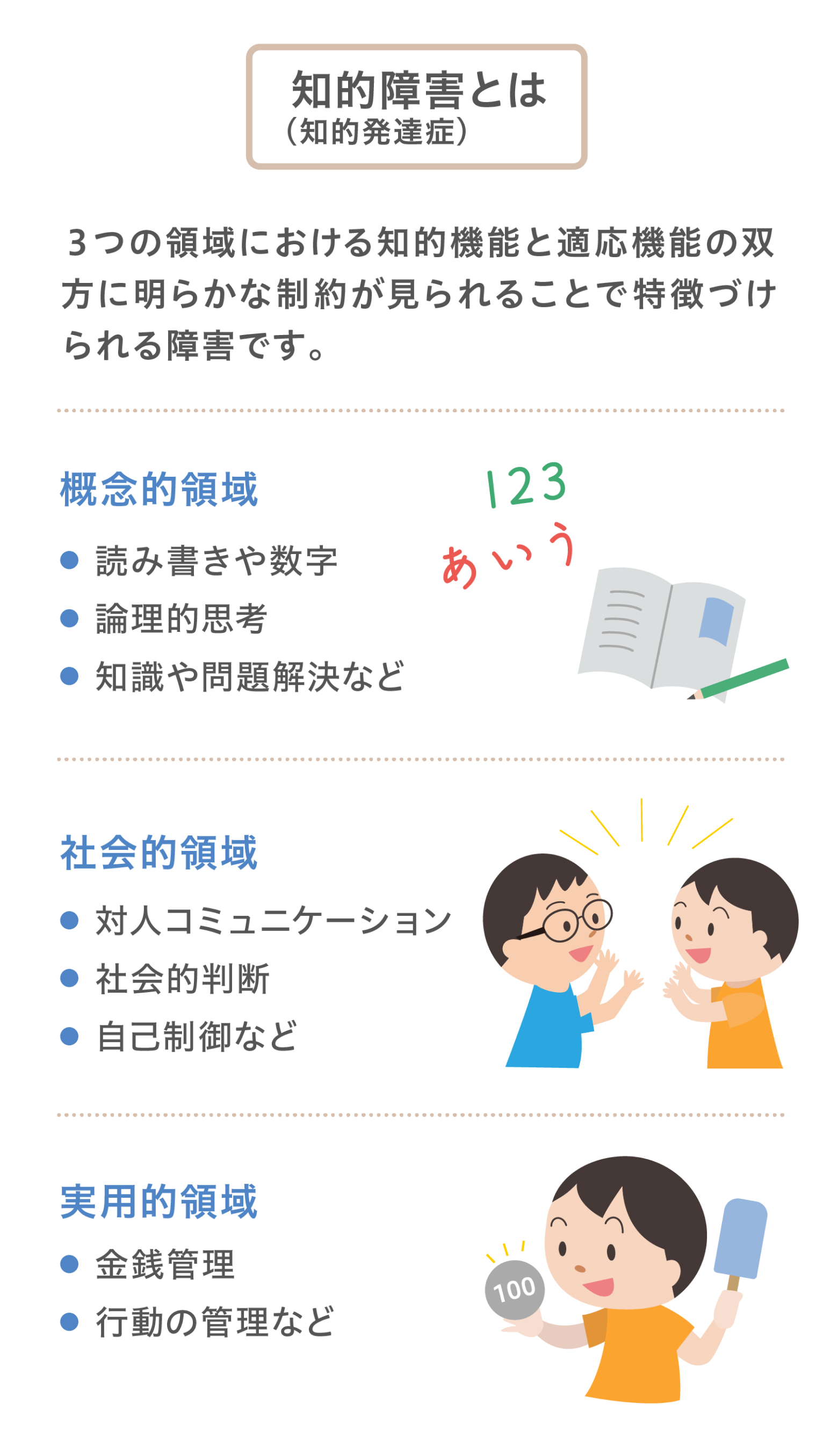

知的障害(知的発達症)とは

知的障害(知的発達症)は、論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、学校での学習などにおいて必要となる知的機能と、発達および文化的な水準を満たす日常生活に関する社会的な適応機能における問題が見られます。

発達期に発症し、継続した支援がない場合には、家庭・社会・職場などのさまざまな環境において、社会参加や日中活動が妨げられることがあります。

※現在、『ICD-11』では「知的発達症」、『DSM-5‐TR』では「知的発達症(知的能力障害」と表記されていますが、知的障害者福祉法などの福祉的立場においては「知的障害」と使用していることが多いため、この記事では「知的障害(知的発達症)」という表記を用います。

知的障害(知的発達症)という用語は、複数の法律に記載があるのですが、具体的に何をもって知的障害(知的発達症)とするのかに関する法的な規定は現時点でありません。そのため前述の医学的な定義が用いられることが多いのですが、例えば教育の分野では『「認知や言語などにかかわる知的機能」の発達に遅れが認められ、「他人との意思の交換、日常生活や社会生活、安全、仕事、余暇利用などについての適応能力」も不十分であり、特別な支援や配慮が必要な状態』といった定義が用いられています(文部科学省)。

また、発達期や発達の過程で明らかになるために、『DSM-5』などでは、神経発達障害というカテゴリに含まれていますが、法律上の発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法)とされており、知的障害(知的発達症)は含まれていません。

知的障害(知的発達症)の診断と判断基準

知的障害(知的発達症)の判断基準

知的障害(知的発達症)については、医学的な診断としての知的障害と、療育手帳の交付など福祉的支援の対象としての知的障害の2つがあります。

医学的な基準において知的障害(知的発達症)は、概念的、社会的、および実用的領域における知的機能と、適応機能両面の障害によって特徴づけられます。

知的機能の評価として以前は知能検査で評価される知能指数(IQ)が用いられることが多く、同年齢の中の下位2.5%に相当するIQ70や75などが目安とされていました。しかし、従来は、IQの基準が重視されていたのですが、IQが必ずしも社会生活上の困難と結びつかない場合があることから、現在の診断基準においては、概念的領域(記憶・言語・読字書字・数学的思考・問題解決・新規場面での判断など)、社会的領域(対人的コミュニケーション・社会的な判断など)、および実用的領域(セルフケア、金銭管理、行動管理など)における適応機能が重視されています。適応機能は臨床評価および標準化された評価尺度により評価され、少なくとも1つの領域での障害が著しく、適切な行動をとるために継続的な支援が必要である場合に診断基準を満たすとされています。また、知的障害(知的発達症)の重症度も上記3つの領域の状態によって、軽度・中等度・重度・最重度の4段階で特定されます。ただし、小児期の早期でそれらの評価が難しい場合には、全般性発達遅延と診断される場合もあります。

福祉的な判断については、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」に基づいて、児童相談所、または知的障害者厚生施設などにおいて判定がなされます。判定がなされたものについては、療育手帳が交付され、障害福祉サービスを受けることができます。その際の判定基準や手帳の名称については、交付する自治体によって異なっています。また、定期的に再判定がおこなわれます。

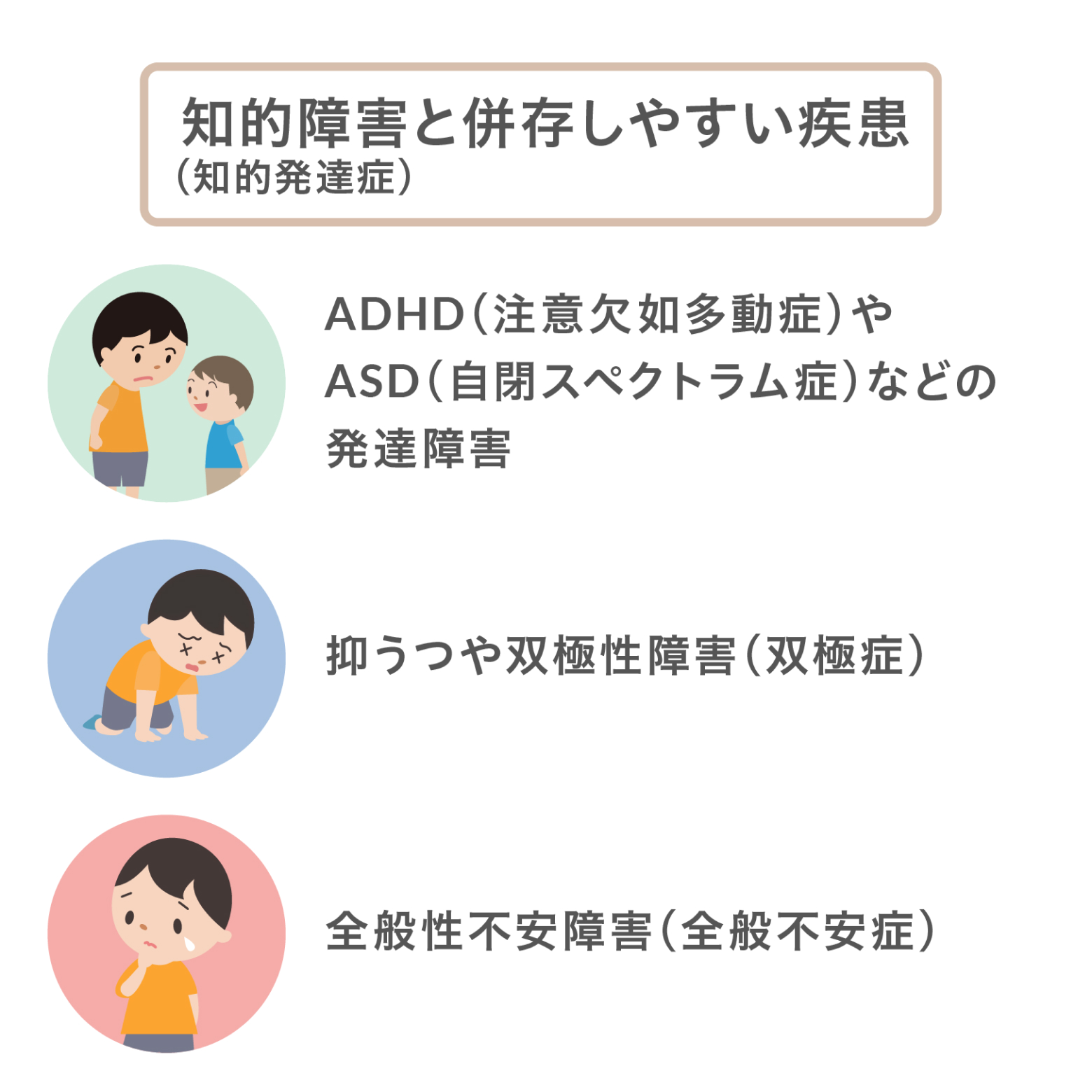

知的障害(知的発達症)と併存しやすい疾患

知的障害(知的発達症)においては、ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害や、抑うつや双極性障害(双極症)、全般性不安障害(全般不安症)などの精神疾患を併存しているケースが多いことも報告されています。しかし、知的障害の特性からそれらの併存に気づかれにくい場合もあるので、注意が必要です。

最近は、知的障害(知的発達症)があるお子さまへの早期療育をおこなう例が増えてきています。早期から介入し、子どもに合った環境の中で学ぶことで、今後必要となるスキルを早い段階から身につけることができます。また、抑うつなど二次的な問題をが起きるのを予防できるとも言われています。

知的障害(知的発達症)によく見られる行動

-

学習技能を身につけることが難しい

学齢期の子どもや成人では、年齢相応に期待される読字・書字・算数などの学習技能の習得が難しく、支援が必要な場合が多くあります。

ただし、困難が読み書き算数などに限定される場合、学習障害の可能性もありますので、注意が必要です。 -

柔軟に考え、物事に対処することが難しい

抽象的思考や実行機能、短期記憶の苦手さにより、計画を立てたり、優先順位をつけることが難しく、問題の解決に固定化された方法でしか対処できないことがあります。

-

コミュニケーションが難しい

言語的なコミュニケーションが難しかったり、仲間の意図を正確に理解することが難しい場合があります。こちらもコミュニケーション面特定的に困難な場合には、コミュニケーション障害(社会的コミュニケーション症)やASD(自閉スペクトラム症)の可能性もありますので、注意が必要です。

-

行動のコントロールが難しい

年齢に応じた方法で気持ちや自分の行動をコントロールすることが難しく、未熟であるように見られる場合があります。こちらも、衝動のコントロール面が特定的に困難な場合には、ADHD(注意欠如多動症)などの可能性もありますので、注意が必要です。

-

食事や身支度など、身の回りのことの自立に時間がかかる

同年代と比べて、複雑な日常生活上の課題には支援が必要であったり、自立するには長期的な支援が必要である場合があります。

※上記は行動の一例です。必ずしもすべてのお子さまに該当するとは限りません。

LITALICOジュニアでは、お子さまの感覚や行動の特徴、獲得スキルなどを専門のスタッフが分析するアセスメントを実施しています。感覚の特徴を知ることで、お子さまへの接し方や環境調整の仕方が分かるため、スムーズに生活するためのサポートがしやすくなります。

知的障害(知的発達症)の症状と特徴

知的障害(知的発達症)の程度

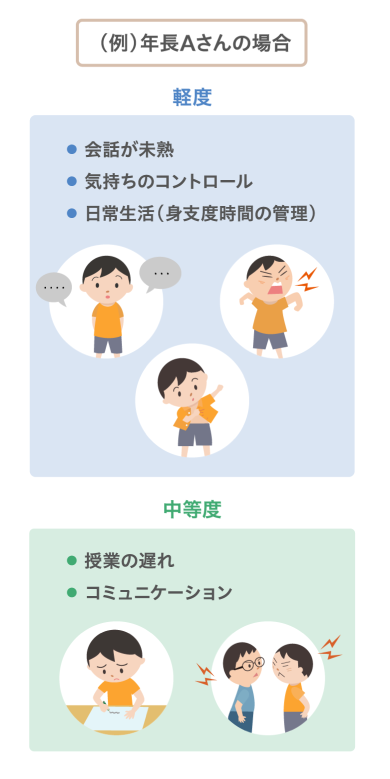

知的障害(知的発達症)の程度は、前述のとおり、概念的領域、社会的領域、実用的領域の3つの領域の状態によって、軽度・中等度・重度・最重度の4段階で特定されます。

知的障害(知的発達症)の程度別に見られる特徴

軽度の場合、概念的領域では、読み書き計算や、時間、金銭などにおいて、年齢相応の水準を満たすのに支援を必要としたり、抽象的な思考が難しかったりする様子が見られるとされています。そのため、中学年以降授業についていくことが難しくなるケースなどもあります。

社会的領域では、コミュニケーションや会話、言語が年齢相応よりも未熟であったり、パターン化されていたり、気持ちや行動のコントロールの苦手さが見られたりします。実用的な領域では、日常生活の複雑な課題において支援を必要とする様子が見られるかもしれませんが、ある程度こなせることも多くそのために周囲からは、怠けている、がんばればできるといった評価をされているケースも見られます。そのような場合、その負担から不登校や無気力などの二次的な困りにつながってしまうこともあります。

中等度の場合には、幼児期の早い時期から言葉の遅れが見られたり、就学後も学習についていくことが困難な様子などが見られるとされています。成人後も小学校ぐらいの精神年齢にとどまることから、かなり早い時期から周囲にその困難が気づかれることが多いでしょう。

重度の場合には、発達の初期から、運動面、言語面の発達の遅れから気づかれ、専門家の支援や特別支援教育の必要性が高くなります。成人後の精神年齢も3から6歳相当と見込まれており、生涯を通じて、食事や身支度などの生活上の活動について支援が必要な場合が多いようです。

最重度では、言語、運動面の発達に著しい遅れなどが見られます。生活面のかなり多くの領域で支援を必要とし、重い身体障害やてんかん発作などを伴う場合もあります。

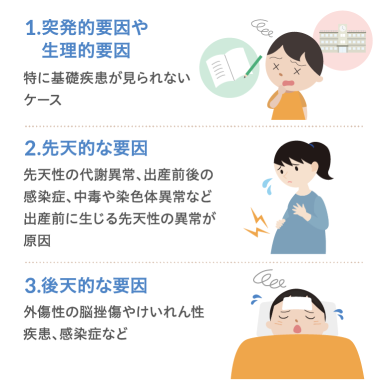

知的障害(知的発達症)の原因

出生前に生じる要因と出生後に生じる要因について

知的障害(知的発達症)の要因は大きく3つに大別することができます。

1つ目は特に基礎疾患が見られないケースで、突発的要因(本田, 2018)や、生理的要因と呼ばれます。

2つ目は先天的な要因(出生前に生じる要因)で、先天性の代謝異常(フェニルケトン尿症など)や出産前後の感染症、中毒や染色体異常(ダウン症など)といった出産前に生じる先天性の異常が原因になる場合です。先天性の代謝異常の場合には、新生児の時期のスクリーニング検査により早期発見が可能であり、その場合には、投薬(先天性甲状腺機能低下症など)や食事療法(フェニルケトン尿症など)による治療が可能な場合もあります。

3つ目は、後天的な要因(出生後に生じる要因)で、外傷性の脳挫傷やけいれん性疾患、感染症などが挙げられます。例えば日本脳炎や結核性髄膜炎、ポリオ、麻疹、百日咳などに感染し重篤化して脳炎になると知的障害(知的発達症)を引き起こす場合があります。これらは、予防接種により感染の危険を減らすことができます。また乳幼児期に栄養不足だったり、不適切な養育環境に置かれることで脳の発達が遅れることもあります。

知的障害(知的発達症)は遺伝する?

知的障害(知的発達症)が遺伝するのか?については、知的障害(知的発達症)の原因はさまざまですので、上記のように遺伝を原因としない場合もあります。まれに脆弱X症候群などの単一遺伝疾患など、原因となる遺伝子が親から子に伝わることで知的障害(知的発達症)が発症する場合もあります。

ただ、親が知的障害(知的発達症)の素因を持っていたとしても、それが必ず遺伝するわけではありませんし、遺伝しても必ず発現するとも限りません。つまり親が知的障害(知的発達症)だからといって必ず子どもが知的障害(知的発達症)になるわけではないのです。

また、遺伝子の変異は誰にでも起こりうるものですし、遺伝性疾患のほとんどは正常な遺伝子や染色体が突然変異を起こすことによります。

知的障害(知的発達症)のあるお子さまとの接し方

-

1本人の願いや思いを中心にサポートする

年齢や障害の程度に関わらず、本人の願いや思いを中心に置き、本人の幸せの実現をサポートしましょう。

-

2わかりやすく伝える

本人が自分で判断し行動するためには、その人にわかる方法でつたえることが大切です。短く簡単な言葉でゆっくりと伝える、写真や絵を合わせて使いイメージを共有するなどの工夫をしましょう。

-

3生活に密着した内容を重視する

抽象的な理解が難しく、経験した内容から理解することのほうが得意です。例えば実生活につながりやすいよう、より生活に密着した内容から学びのサポートをおこないましょう。

-

4困った行動には予防的な対応を

困った行動をとらなくて済むように、ルールや対処法をわかりやすく事前に伝えておくなどの予防的な対応をとりましょう。

※上記は接し方の一例です。必ずしもすべてのお子さまに該当するとは限りません。

LITALICOジュニアでは、保護者さまがお子さまへの関わり方を学べる「ペアレントトレーニング」を実施しています。子育てのイライラや不安を軽減し、保護者さまもお子さまも楽しくできるヒントがたくさん詰まっている考え方を学ぶプログラムです。

【参考資料】

- 文部科学省 特別支援教育について 4.それぞれの障害に配慮した教育 (3)知的障害教育

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/003.htm - WHO(世界保健機関)ICD-11(国際疾病分類第11版)

https://icd.who.int/en

*書籍

『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』日本精神神経学会/監修、医学書院/刊

『DSM‐IV‐TR 精神疾患の診断・統計マニュアル』日本精神神経学会/監修、医学書院/刊

『ICD-10 精神および行動の障害』医学書院/刊

『標準精神医学第7版』医学書院/刊

監修者:LITALICOジュニア・LITALICO発達ナビ チーフスーパーバイザー/博士(心理学)・公認心理師 菅佐原洋

知的障害があるお子さまの成長の様子

お近くの教室を見に来ませんか

LITALICOジュニアの教室紹介です。教室見学や体験授業もおこなっていますのでまずはお気軽にお問い合わせください。

茨城エリアの教室一覧

埼玉エリアの教室一覧

-

さいたま市緑区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア東浦和教室

-

さいたま市南区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア中浦和教室

-

さいたま市北区

-

児童発達支援

LITALICOジュニアさいたま宮原教室

-

所沢市

-

放課後等デイサービス

LITALICOジュニア所沢教室

児童発達支援LITALICOジュニア所沢教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア新所沢教室

児童発達支援LITALICOジュニア新所沢教室

千葉エリアの教室一覧

東京エリアの教室一覧

-

豊島区

-

パーソナル

LITALICOジュニア池袋東口教室

パーソナルLITALICOジュニア巣鴨教室

児童発達支援LITALICOジュニア巣鴨教室

パーソナルLITALICOジュニア池袋教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア池袋西口教室

児童発達支援LITALICOジュニア池袋西口教室

-

世田谷区

-

パーソナル

LITALICOジュニア経堂教室

パーソナルLITALICOジュニア明大前教室

パーソナルLITALICOジュニア三軒茶屋教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア駒沢教室

児童発達支援LITALICOジュニア駒沢教室

児童発達支援LITALICOジュニア自由が丘教室

児童発達支援LITALICOジュニア成城教室

神奈川エリアの教室一覧

-

川崎市川崎区

-

放課後等デイサービス

LITALICOジュニア川崎駅前教室

児童発達支援LITALICOジュニア川崎駅前教室

児童発達支援LITALICOジュニア川崎教室

パーソナルLITALICOジュニア京急川崎教室

-

横浜市港北区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア大倉山教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア新横浜教室

児童発達支援LITALICOジュニア新横浜教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア綱島教室

児童発達支援LITALICOジュニア綱島教室

-

相模原市中央区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア相模原駅前教室

-

川崎市中原区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア武蔵小杉教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア武蔵小杉教室

児童発達支援LITALICOジュニア武蔵新城教室

パーソナルLITALICOジュニア武蔵小杉教室

-

相模原市緑区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア橋本教室

-

横浜市神奈川区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア反町教室

パーソナルLITALICOジュニア横浜教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア横浜東口教室

児童発達支援LITALICOジュニア横浜東口教室

-

横浜市磯子区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア新杉田教室

-

川崎市多摩区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア中野島教室

-

横浜市緑区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア中山教室

-

横浜市金沢区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア金沢文庫教室

-

横浜市中区

-

パーソナル

LITALICOジュニア横浜桜木町教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア桜木町教室

児童発達支援LITALICOジュニア桜木町教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア関内教室

児童発達支援LITALICOジュニア関内教室

-

横浜市青葉区

-

児童発達支援

LITALICOジュニアたまプラーザ教室

愛知エリアの教室一覧

-

名古屋市名東区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア一社教室

-

名古屋市北区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア平安通教室

-

名古屋市緑区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア有松教室

-

名古屋市瑞穂区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア新瑞橋教室

-

名古屋市中村区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア名駅教室

静岡エリアの教室一覧

-

静岡市駿河区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア静岡教室

三重エリアの教室一覧

大阪エリアの教室一覧

兵庫エリアの教室一覧

京都エリアの教室一覧

奈良エリアの教室一覧

宮城エリアの教室一覧

-

仙台市青葉区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア仙台五橋教室

福岡エリアの教室一覧

-

福岡市城南区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア福岡別府教室

-

福岡市東区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア香椎教室

-

福岡市西区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア姪浜教室

-

福岡市中央区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア福岡中央教室