発達障害とは?種類・症状・進路・発達支援の重要性について

発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達の偏りと、その人が過ごす環境や周囲の人との関わりのミスマッチから、社会生活に困難が発生する障害のことをさします。発達障害は外見からは分かりにくく、その症状や困りごとは十人十色です。

そのため、発達障害の特性を「自分勝手」「わがまま」「困った子」などと捉えられ、「怠けている」「親の育て方が悪い」などと批判されることも少なくありません。

しかし、特性ゆえの困難さは、環境を調整し、特性に合った学びの機会を用意することで、軽減されると言われています。お子さまと周囲の人がその子の個性・能力・希望などを理解した上で、その子に合ったサポートをしていくことが大切です。

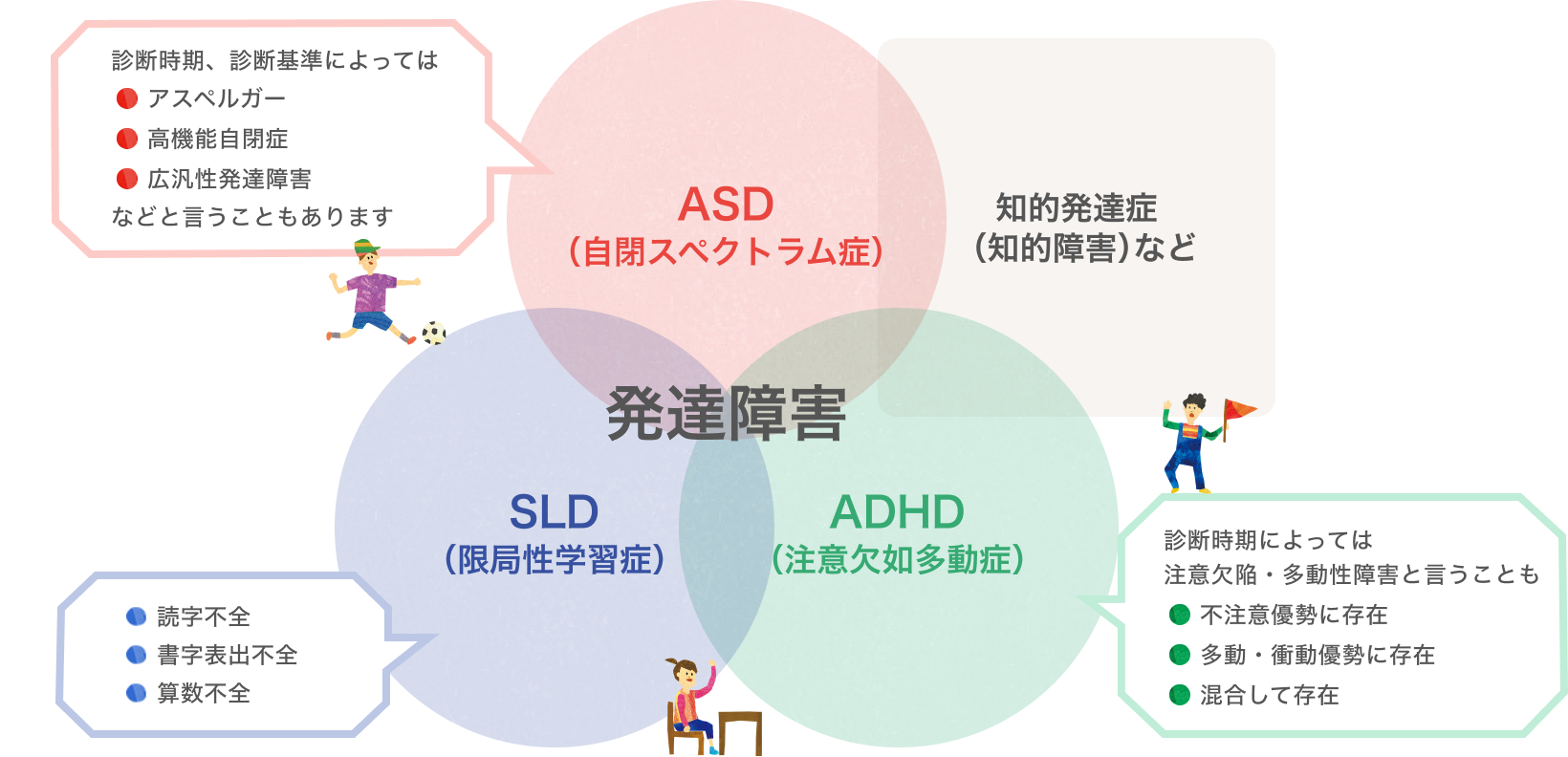

発達障害の種類とグレーゾーン

発達障害の3つの種類

ASD(自閉スペクトラム症)

以前は「自閉症」という診断名が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。この記事では以下、ASD(自閉スペクトラム症)と記載しています。

ASD(自閉スペクトラム症)は、ほかの人との気持ちの共有や会話のやりとりが難しい、表情から気持ちが読み取れないなどの「対人関係や社会的コミュニケーションの困難」と常同的な行動や、特定の音や光など感覚刺激への偏った反応など「特定のものや行動における反復性やこだわり、感覚の過敏さまたは鈍麻さ」などの特性が幼少期から見られ、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。知的障害(知的発達症)を伴うこともあります。幼少期に気づかれることが多いといわれていますが、症状のあらわれ方には個人差があるため就学期以降や成人期になってから社会生活において困難さを感じ、診断を受ける場合もあります。

ADHD(注意欠如多動症)

以前は「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「注意欠如多動症」という診断名になりました。この記事では以下、ADHD(注意欠如多動症)と記載しています。

ADHD(注意欠如・多動症)は、話を集中して聞けない、作業が不正確、なくしものが多いなどの「不注意」、体を絶えず動かしたり離席する、おしゃべり、順番を待てないなどの「多動性」「衝動性」の特性がみられ、日常生活に困難を生じる発達障害の一つです。特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、これらの症状が12歳になる前に出現します。特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と区別することが難しいため、幼児期にADHDの診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。また、個人差はありますが、年齢と共に多動性が弱まるなど、特性のあらわれ方が変化することもあります。

LD(学習障害)

学習障害は現在、「SLD(限局性学習症)」という診断名となっていますが、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD(学習障害)」と表記します。

LD(学習障害)は、学習における技能に困難さがみられる発達障害の一つです。読むことやその内容を理解することの困難さ、書くことの困難さ、数の理解や計算をすることの困難さなど大きく3つの分類があります。これらの困難が、知的障害(知的発達症)によるものでないこと、経済的・環境的な要因によるものでないこと、神経疾患や視覚・聴覚の障害によるものではないこと、学習における面のみでの困難であること、という場合に限り診断されます。

学校教育が始まる就学期になって診断されることがほとんどですが、就学前の段階で言語の遅れや数えることの困難、書くことに必要である微細運動の困難などがあることでその兆候に気づかれることもあります。

発達障害に併存する障害や症状

ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)に知的障害(知的発達症)を併存している人もいます。言語発達遅滞(言葉の遅れ)やDCD(発達性協調運動症障害)、てんかん、チック症などの併存が見られる人もいます。

発達障害のグレーゾーン

グレーゾーンとは発達障害の特性があるが、診断基準を満たさない状態を指す通称です。発達障害かどうかは数値のような明確な基準がないので、はっきりと見極めづらい状態にある人もいるのです。

診断基準を満たす場合と比べ困難は少ないと思われがちですが、理解や支援が得られにくいなど、グレーゾーンならではの悩みもあります。そのため、診断がなくても受けられる支援もあります。

最近は、発達が気になるお子さまへの早期療育を行う例が増えてきています。早期から介入し、子どもに合った環境の中で学ぶことで、必要なスキルを身につけやすくなります。また、抑うつなど二次的な問題をが起きるのを予防できるとも言われています。

発達障害のサイン・症状

ASD(自閉スペクトラム症)

ASD(自閉スペクトラム症)の症状は程度や年齢などによって非常に多様です。1~2歳の頃から「目が合わない」「他の子に関心がない」「言葉が遅い」などで気づかれることが多いです。その後成長に伴って「一人遊びが多い」「指さしをしない」「人のまねをしない」「名前を呼んでも振り向かない」「表情が乏しい」「落ち着きがない」「かんしゃくが強い」などの様子が見られるお子さまが増える傾向にあります。感覚の鈍さや敏感さなどがある場合もあるので「大きな音が怖い」「プールやお風呂に入ることが苦手」「人がたくさんいるところを嫌う」などの傾向が見られることもあります。

また学齢期以降になると主に学校内での様子から「友だちができにくい」「関わりがしばしば一方的で、友達が嫌がっても話し続けてしまう」など、感情を共有したり、対人的な相互関係を築くことが難しい傾向が見られます。

成人期では就労や仕事関係でつまづくこともあり「仕事の全体像を捉えて優先順位をつけることが苦手」「現場のニーズに合わせて臨機応変に対応することが難しい」という傾向が見られます。また学齢期以上に対人関係もより複雑化してくるので、コミュニケーションにすれ違いが生じたり、社会的なマナーが理解できずにトラブルになったりすることがあります。

ADHD(注意欠如多動症)

幼児期から「落ち着きがない」「かんしゃくが強い」「非常に活発である」などといった様子が見られることが多いですが、特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と見分けにくいところがあります。そのため就学後に「授業に集中できない」「忘れ物が多い」「時間の管理が苦手」「すぐに気が散ってしまう」などの特徴からADHD(注意欠如多動症)ではないかと疑われることが多いです。

成人期では就労や仕事関係の場面で「ケアレスミスが多い」「〆切や約束ごとが守れない」「物事を順序だてて取り組むことが苦手」「長時間机に座って事務作業をおこなうことができない」などの傾向が見られることがあります。また生活の場面でも「片付けができない」「ゴミを溜めっぱなしにしてしまう」「途中で作業を中断しているものが多くある」といった様子も見られます。

LD(学習障害)

教科学習がはじまる小学生年代で学習障害を疑われることが多く、国語や算数を学んでいる際に「読むのが遅い」「読んでも内容が理解できていない」「誤字、脱字が多い」「数の概念が理解できなかったり、計算が遅い」などの特徴から見られます。ただ、就学以前から「言葉の遅れ」「数えることの困難」「手先が不器用」などの傾向が見られることもあります。成人期の場合でもメモを取ったり、マニュアルを読んだりすることが苦手で仕事に支障が出たり、計算が苦手で仕事の経理や家計簿をつけることが難しかったりする場合もあります。

LITALICOジュニアでは、お子さまの感覚や行動の特徴、獲得スキルなどを専門のスタッフが分析するアセスメントを実施しています。感覚の特徴を知ることで、お子さまへの接し方や環境調整の仕方が分かるため、スムーズに生活するためのサポートがしやすくなります。

発達障害の子どもはどんなことに困っているの?

ASD(自閉スペクトラム症)のあるお子さまが困っていること

-

言葉の遅れ

言葉が出ないなど、年齢に見合った言葉の発達が大きく遅れている。そのため周囲の大人や同年代の子どもたちと言葉でやりとりすることができず、自分の希望を伝えたり、相手が何をしてほしいのか理解することが難しい。

-

周囲とのコミュニケーションが苦手

周りの子どもとコミュニケーションを取ることが苦手で、一人遊びをしていることが多い。そのため周りの人から仲間外れにされたり、集団で活動をすることが上手くできずに注意されたりすることがある。また相手が何をしてほしいのか理解できずにケンカになったり、自分の気持ちが分かってもらえないためにかんしゃくを起こしたりして対人トラブルが生じることもある。

-

こだわりが強い・変化が苦手

同じおもちゃでないと遊ばない、スケジュールが急に変わると活動できないなど、日常生活に支障が出るような強いこだわりがある。周囲の人からどれだけ注意されてもこだわりを直すことは難しいので、わがままだと誤解されたり、無理やりこだわりをやめさせられそうになってパニックを起こしたりすることもある。

-

かんしゃく・自傷行動

思いがけないことや気に入らないことがあるとパニックになったり、激しいかんしゃくを起こしたりする。また、頭を壁などにぶつける、髪の毛を抜く、手や爪を噛むなどして自分を傷つけてしまうこともある。

-

感覚過敏

光や音に敏感で、そういった刺激を嫌がることがある。感触にこだわりがあり、決まった服以外着られなかったり、食べ物の好き嫌いが多くて偏食があったりする。過敏であるがゆえに刺激を避けようと活動範囲が狭くなったり、人との関わりを避けることもある。

-

感覚鈍磨

感覚の反応が鈍くて刺激や痛みを感じにくいことがある。そのため声をかけられても気づかなかったり、ケガをしても気にしないことがある。また、自分からより強い刺激を求めて危ない行動をとったりすることもある。

ADHD(注意欠如多動症)のあるお子さまが困っていること

-

課題に集中できない

授業中話を聞いたり、本を読み続けることが苦手な場合が多い。やるべきことがあっても、少ししたら他のことをはじめてしまうため、周囲の人から注意されることがある。

-

忘れ物や不注意が目立つ

忘れ物をしたり、うっかりミスが多い。片付けや整理整頓も苦手で、どこに何をしまったのかも忘れてしまうことがある。約束や課題の〆切なども忘れてしまうことが多いため、対人トラブルや周囲から叱責されることが多くなりがちである。

-

我慢ができず、感情がコントロールできない

じっと座っていることが難しかったり、順番を待つことが苦痛である。そのために周囲の人とケンカになってしまうこともある。また感情のコントロールが苦手で、カッとしたりイライラしたりしやすく、些細なことでもつい手が出てしまうことがあるので、なおさら対人トラブルになりやすい。

-

行動がコントロールできない

刺激に敏感ですぐ気が散ってしまったり、おしゃべりがやめられない。先生の指示で動いたり周りと合わせて行動したりするのが苦手なので、集団行動をとったり、周りと同じペースで物ごとに取り組むことが苦手である。

学習障害(LD)のあるお子さまが困っていること

-

読むことが苦手

読み間違いが多い。読むことが遅かったり、たどたどしかったりする。また読めたとしても非常に疲れてしまうことがある。

-

書くことが苦手

文字の形が正確でない。文法やマルや点の打ち間違いが多い。文章で表現することが苦手で、作文などを書くことができなかったりする。

-

算数が苦手

数を理解したり、覚えたりするのが難しい。計算ミスが多かったり、遅かったりする。数式を用いて考えるのが苦手なので、複雑な計算などがなかなかできない。

-

なぜできないのか理解してもらえない

学習障害のお子さまは苦手としているところ以外はそれなりにできているため「なぜ他のことはできるのに、これだけできないのか?」と周囲の大人から困難さを理解されにくく、怠けていたり、さぼっているのではないかと誤解されやすい。そのため注意や叱責を受けやすく、ますます苦手なことに取り組む意欲が低下するという悪循環が生じやすい。

※上記は行動の一例です。必ずしもすべてのお子さまに該当するとは限りません。

これらの困りごとや行動の背景には、音に過敏で学校で集中できない、姿勢を保つことができず椅子にきちんと座れない、言葉の遅れからコミュニケーションが取れず友だちに手が出てしまうなど、各々の特性や症状が複雑に関係していることもあります。

特性が理解されないまま、「困った子」「できない子」として誤解され、叱られることで、やる気や自信をなくしてしまいがちです。不登校や引きこもり、うつ、反抗挑戦性障害といった二次的な問題を防ぐためにもこれらの兆候を見逃さないことが重要です。「困った子」ではなく「困っている子」と考え、早期にサポートしていきましょう。

LITALICOジュニアでは、保護者さまがお子さまへの関わり方を学べる「ペアレントトレーニング」を実施しています。子育てのイライラや不安を軽減し、保護者さまもお子さまも楽しくできるヒントがたくさん詰まっている考え方を学ぶプログラムです。

発達障害かなと思ったら?相談・診断・検査の方法は?

チェック項目に当てはまることが多いなど「発達障害かな?」と思ったら、身近な相談機関に相談しましょう。

いきなり保護者さま自身で医療機関を探すのは難しいかもしれません。また、必ずしも医療機関を受診しなくても、相談したり、心理検査やアセスメントを受けることで困りごとや特性が把握できたり、公的な支援を受けられる場合もあります。

困りごとが多かったり、子育てに不安や課題感が大きい場合などは、まずは無料で相談できる地域の専門機関を利用することをおすすめします。

相談先

地域の子育て支援センター・家庭児童相談室・児童相談所・保健センター・発達障害者支援センター・療育センターなどで子育て相談や療育相談など相談支援をおこなっています。

かかりつけの小児科医や、1歳半健診、3歳児健診などの機会に保健師や医師に相談してもよいでしょう。

上記の相談機関などでは相談の上、必要に応じて発達検査や児童発達支援などの支援や、専門の医療機関につなげてくれます。発達障害専門の病院やクリニックでは相談のほか、検査や診断、治療をおこないます。子どもの場合、発達障害専門科のほか、児童精神科や小児科などでも診療をおこなっている場合があります。

発達障害の検査・アセスメント

発達障害であるかどうかを調べるために発達検査や知能検査をおこなうことがあります。発達検査は発達の特性や、困難がどこにあるかを客観的に見るための検査です。さまざまな側面からお子さまの発達度合いを評価し数値化することで、サポートが必要な部分を見つけることができます。知能検査は発達検査と同じように発達の特性や困難がどこにあるかを見るのと同時に知的能力の程度を調べるために実施します。

また、お子さまの遊んでいる様子などを行動観察したり、保護者さまやお子さま自身に生育歴や困っていることなどを問診します。

LITALICOジュニアでは一般的な心理検査もおこなっています。発達障害の診断をすることはありませんが、全体的な発達水準を把握し、お子さまの得意・不得意などの発達のバランスを客観的に見ることができます。

発達障害の診断

医療機関での診断は、検査や問診の結果などから医師が総合的に判断します。診断基準はDSM-5-TRやICD-11などが一般的に用いられます。経過観察のため、すぐに診断されない場合もあります。

発達障害への支援や治療法は?

発達障害への支援や治療法には大きく分けて「療育(発達支援)」と「薬による治療(薬物療法)」があります。

療育(発達支援)

療育(発達支援)とは、障害のあるお子さまやその可能性のあるお子さまに対し、個々の発達の状態や障害特性に応じて、今の困りごとの解決と、将来の自立と社会参加を目指し支援をすることです。

お子さまは、一人ひとり発達のスピードが異なります。特に障害のあるお子さまの場合、その子の発達の状況や障害特性に合わせた関わりをすることにより、できることを増やしたり、隠れている力を引き出すことができると言われています。

薬物療法

症状によっては薬による治療が必要になることもあります。薬の成分が脳内の神経伝達物質のアンバランスを改善・調整し、症状のコントロールをおこないます。原則として6歳以上から処方が可能になります。

薬物は障害を根本的に治すものではなく、症状の緩和が目的です。副作用が生じることもあるので医師とよく話し合い、容量・用法を守った服用を心がけましょう。また、薬で症状が落ち着いている際に、スキルトレーニングなどを併せておこなうことも重要です。

必要に応じて療育や発達支援を

早く気づくことが、お子さまだけでなく保護者さまにとってもよりよい支援につながる

お子さまの特性に早くから気づき、特性に合わせた関わりをすることはコミュニケーションの発達を促したり、親子関係や他のご兄弟との関係をよりよいものにするために大切なことです。お子さまが困っている状況であることに気づいたら、適切な支援機関に相談してサポートを受けられるようにしましょう。

療育や発達支援でのアプローチ

療育や発達支援には、

・言葉やコミュニケーションに焦点を当てたアプローチ

・身体の使い方に焦点を当てたアプローチ

・かんしゃくなどの行動に焦点をあてたアプローチ

などがあるため、お子さまの状態に応じたアプローチが受けられる療育(発達支援)機関を選ぶことをおすすめします。

また、保護者さまが子どもとの接し方を学べる親子プログラムやペアレントトレーニングプログラムなどの家族支援を実施している支援機関や、保育所や幼稚園・学校に訪問支援をする保育所等訪問支援事業を実施している支援機関もあります。

発達支援を受けられる機関

児童発達支援・放課後等デイサービス

発達支援を担っている機関としては、児童福祉法に基づく児童発達支援センターや児童発達支援事業所があります。これらの支援施設は幼児(0~6歳)のお子さまが対象となっており、集団での支援や個別での支援がおこなわれています。

また、小学生以上のお子さまは放課後等デイサービスの対象となります。自治体や運営している機関により、集団や個別などの支援形態、どのような支援が受けられるのかが異なるので、問い合わせや見学をしてみることをおすすめします。

それぞれの事業所ごとに療育や支援内容なども異なりますので、お子さまの特性や必要な支援、生活スタイルに合わせて選択するとよいでしょう。地域によっては早期に必要な支援が受けられるよう、発達の遅れが気になる未診断のお子さまや、いわゆる「グレーゾーン」のお子さまも利用できる場合があります。

LITALICOジュニアではスタンダードコース(児童発達支援・放課後等デイサービス)を提供しています。サービスのご利用には「通所受給者証」が必要です。

幼児教室・学習塾

幼児教室や学習塾の中には、発達が気になるお子さまに向けたサービスを提供している教室があり、通所受給者証の有無に関わらず通うことができます。ソーシャルスキルを伸ばすことに力を入れている教室や、運動能力を伸ばすことに力を入れている教室など、教室ごとに特徴があります。

LITALICOジュニア パーソナルコース(幼児教室・学習塾)では、主にソーシャルスキルと学習力を伸ばすアプローチをおこなっています。お子さまの成長実感にこだわる指導が特徴です。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、外出を控えたい保護者さまもいらっしゃることから、LITALICO ジュニア パーソナルコース(幼児教室・学習塾)ではオンラインによる授業提供もおこなっております。詳しくは教室までお問い合わせください。

LITALICOジュニア パーソナルコース(幼児教室・学習塾)について、年齢別に詳細をご紹介しています。

0〜2歳 3〜6歳 小学校低学年 小学校高学年 中学生・高校生

早期療育においては、家庭での関わりも重要となります。療育機関における通所支援のみでなく、ご家庭においても、生活場面でその子に合った関わりをすることにより、子どものスキル獲得や過ごしやすさにつながると言われています。

発達障害のあるお子さまと保護者さまへの公的なサポート

発達障害のあるお子さまへの主な公的な支援制度をご紹介します。

障害者手帳

障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けることができます。

発達障害の場合、精神障害者保健福祉手帳の対象に含まれます。知的障害を併存する場合は、療育手帳も対象となります。申請には医師による診断書を提出し、障害の程度や取得の可否の判定が必要となります。

障害福祉サービス

地域で療育や支援が受けられる障害児通所支援は、児童発達支援、放課後等デイサービスのほか、医療型児童発達支援や保育所等訪問支援もあります。

その他、障害福祉サービスには障害児入所支援や外出や生活の自立を支援する自立支援給付等など、さまざまな制度があります。

合理的配慮

合理的配慮とは、障害のある方々の人権が保障され、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。

「障害者差別解消法 (正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、この合理的配慮を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようになりました。

学校生活での合理的配慮の例として、読み書きに困難があるお子さまが小・中学校に音声読み上げ教科書やタブレット、デジカメを使用できるようにすることなどが挙げられます。

以下のリンクでLITALICOジュニアの「合理的配慮」ハンドブックがダウンロードできます。学校との相談・話し合いをサポートをするためのツールとしてご活用ください。

発達障害のある人のライフステージと支援

- 6〜12歳

- 13〜15歳

- 16歳〜

義務教育課程

| 小学校 |

|---|

| 通常学級 |

| 通級 |

| 特別支援学級 |

特別

支援学校

| 中学校 |

|---|

| 通常学級 |

| 通級 |

| 特別支援学級 |

特別

支援学校

※この他にも私立学校やフリースクールも教育の場の選択肢としてあります。

進学

| 高等学校 | ||

|---|---|---|

| 普通科 | 単位制 | 総合学科 |

| 定時制 | 専門学科工業・商業など |

| 通信制 | サポート校 |

高等

専門学校

特別

支援学校

フリー

スクール

- 大学

- 大学院

- 短期大学

- 留学

| 教育訓練機関など |

|---|

| 専修学校 |

| 各種学校 |

| 職業能力開発校 |

就労

| 一般就労官公庁・地方自治体・企業、個人事業主、NPOなど | |

|---|---|

| 正規雇用 | 障がい者雇用 |

| 非正規雇用契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなど | |

- 起業

(フリーランス) - 社会福祉施設など

※こちらの選択肢は、あくまでごく一例で、LITALICOジュニアが推奨する方針などではありません。多様な生き方や環境、考え方がこの他にも無数に存在すると考えられます。

乳幼児期

発達障害の特性がどのくらいの年齢で明らかになるのかは、一人ひとりさまざまです。乳幼児期に気づかれる子もいれば、就学してはじめてその特性が顕著に見られる子もいます。

乳幼児期で気づかれるお子さまの場合、1歳半健診や3歳児健診、保育園や幼稚園の入園で、他の子との違いや園の先生の指摘などで気づくケースがあります。

また、発達障害のお子さまはその特性から育てにくい傾向があるとも言われています。育児困難に直面する保護者さまへの支援の面からも、早期に発見して支援につなげることが重要です。

年齢別の成長課題と指導事例

小・中学校

小学校入学前の就学相談で障害の程度や必要な支援、保護者さまの希望などを地域の教育委員会と話し合い、通常学級、通級との併用、特別支援学級、特別支援学校から就学先を決めることになります。

不登校などの二次的問題予防のためにも学校と家庭が連携し、特別支援教育や合理的配慮を上手に利用しましょう。また近年はフリースクールなど、多様な学びの場があります。

発達障害のあるお子さまの学校・学級選びをする際に確認すべき4つのポイント

年齢別の成長課題と指導事例

高校~成人期

義務教育が終了し、進学する場合、高校、特別支援学校高等部などの選択肢があります。その後、大学や専門学校に進学するお子さまもいます。

企業に就職する場合、一般就労のほか、障害者手帳を取得している場合、障害者雇用枠を利用しての就労が可能です。障害のために労働や日常生活に支障がある時は、障害年金の給付を受けられる場合もあります。

年齢別の成長課題と指導事例

記事まとめ

発達障害の症状は多種多様で必要なサポートもさまざまです。一人ひとりの個性・能力・希望に合わせた環境や関わりを考えていくことが大切なので、一人で考え込まずにお子さまに関わる周囲の人と相談しながらサポートしていけるとよいと思います。

LITALICO LINE公式アカウント

LITALICOのLINE公式アカウントでは、指導事例や、教室の開設情報、イベント情報などの配信をおこなっています。

【参考資料】

- 発達障害とは?発達障害の分類・症状・特徴・診断方法はどのようなもの?(LITALICO発達ナビ)

https://h-navi.jp/column/article/134 - 厚生労働省 みんなのメンタルヘルス

https://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_develop.html - 厚生労働省 e-ヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-005.html - 一般社団法人日本小児神経学会

https://www.childneuro.jp/ - 厚生労働省 障害福祉

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/index.html - 特別な配慮が必要な子どもの教育支援に関する取組 ~早期からの見守りと継続した支援システムの構築~(長崎県教育委員会)

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2016/03/1458621347.pdf

*書籍

『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』日本精神神経学会/監修、医学書院/刊

『ICD-10 精神科診断ガイドブック』中根允文, 山内俊雄/監修、中山書店/刊

『イラスト図解 発達障害の子どもの心と行動がわかる本』田中康雄/監修、西東社/刊

発達障害があるお子さまの成長の様子

覚えておきたい発達障害用語集

アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)など、知っておきたい基本的な発達障害関連の用語を解説しています。

お近くの教室を見に来ませんか

LITALICOジュニアの教室紹介です。教室見学や体験授業もおこなっていますのでまずはお気軽にお問い合わせください。

茨城エリアの教室一覧

埼玉エリアの教室一覧

-

さいたま市南区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア中浦和教室

-

さいたま市浦和区

-

学習塾・幼児教室

LITALICOジュニア浦和教室

-

さいたま市北区

-

児童発達支援

LITALICOジュニアさいたま宮原教室

-

所沢市

-

放課後等デイサービス

LITALICOジュニア所沢教室

児童発達支援LITALICOジュニア所沢教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア新所沢教室

児童発達支援LITALICOジュニア新所沢教室

千葉エリアの教室一覧

東京エリアの教室一覧

-

世田谷区

-

学習塾・幼児教室

LITALICOジュニア【10月開設】経堂教室

学習塾・幼児教室LITALICOジュニア明大前教室

学習塾・幼児教室LITALICOジュニア三軒茶屋教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア駒沢教室

児童発達支援LITALICOジュニア駒沢教室

児童発達支援LITALICOジュニア自由が丘教室

児童発達支援LITALICOジュニア成城教室

神奈川エリアの教室一覧

-

川崎市川崎区

-

放課後等デイサービス

LITALICOジュニア川崎駅前教室

児童発達支援LITALICOジュニア川崎駅前教室

児童発達支援LITALICOジュニア川崎教室

学習塾・幼児教室LITALICOジュニア京急川崎教室

-

相模原市緑区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア橋本教室

-

横浜市神奈川区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア反町教室

学習塾・幼児教室LITALICOジュニア横浜教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア横浜東口教室

児童発達支援LITALICOジュニア横浜東口教室

-

横浜市磯子区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア新杉田教室

-

川崎市多摩区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア中野島教室

-

横浜市緑区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア中山教室

-

横浜市金沢区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア金沢文庫教室

-

横浜市中区

-

学習塾・幼児教室

LITALICOジュニア横浜桜木町教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア桜木町教室

児童発達支援LITALICOジュニア桜木町教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア関内教室

児童発達支援LITALICOジュニア関内教室

-

横浜市港北区

-

放課後等デイサービス

LITALICOジュニア新横浜教室

児童発達支援LITALICOジュニア新横浜教室

放課後等デイサービスLITALICOジュニア綱島教室

児童発達支援LITALICOジュニア綱島教室

-

横浜市青葉区

-

児童発達支援

LITALICOジュニアたまプラーザ教室

愛知エリアの教室一覧

-

名古屋市名東区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア一社教室

-

名古屋市北区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア平安通教室

-

名古屋市瑞穂区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア新瑞橋教室

-

名古屋市中村区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア名駅教室

静岡エリアの教室一覧

-

静岡市駿河区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア静岡教室

三重エリアの教室一覧

大阪エリアの教室一覧

兵庫エリアの教室一覧

京都エリアの教室一覧

奈良エリアの教室一覧

宮城エリアの教室一覧

-

仙台市青葉区

-

児童発達支援

LITALICOジュニア仙台五橋教室

福岡エリアの教室一覧